◆「初仕事」◆

会社生活を長く続けるとその間にたくさんの仕事と向き合わなければならない。中には気に入らぬ仕事もあるが仕事というものは元来そういうものらしい。出来うるならば、仕事を気持ちよくやりたい。楽しくやりたい。そうすればきっと良い成果も出るに違いないと思っているからだろう。これまで、いろいろな仕事に携わってきた。いずれの仕事も手を抜いたつもりは無いが、振り返ってみると、ああすればもっと良かったのに、と反省することも少なくない。どれが一番重要な仕事だったか?、と問われても、すべて自分にとっては重要だったような気がする。じゃ、どの仕事が一番、印象的だったか?、と問われた場合は、その問いに対しては「新入社員の時の『初仕事』が最も印象的だった。」とすぐさま答える。「初仕事」が、全ての仕事の中で最も鮮明に心に焼き付いている。

学生生活をやっと終えて電機メーカーへ就職した。自分にとっては、生まれ故郷、学生時代についで第三の拠点となったのは阪神地区だった。オイルショックからようやく立ち直り、以前の活況を取り戻しつつあるときであった。この自分のとっては未開の土地の電機メーカーに就職して胸を膨らませていた時期であった。社会人になって、学生時代から引きずるものは一切無かった。心機一転、仕事に打ち込める状況であったし、とにかく仕事がしたかった。入社すると独身寮住まいだったが最初の一ヶ月は12畳の部屋に6人が押し込められた。今考ええるとよく耐えられたなあ、と感心するが、同地区の同期入社の新人ばかりの大部屋だった。しばらくすると3人部屋になったが、一年間はそのままだった。富士山麓の全社新入社員の集合研修などを終えて5月からは同じ事業所の同期入社の新入社員の合同研修が約3ヶ月間行われた。10人程度だった。合同研修期間のその殆どが毎日毎日、座学の連続で退屈な日々を過ごした。講義室ではいつも同じ席に陣取り、頭が調度、空調のパイプに寄りかかれる席で過ごしていた。そのパイプが調度背もたれになって居眠りをするのに好都合であった。おかげでこの頃、同期の連中から「眠り猫」との異名を頂戴していた。

やがて7月中旬になり、いよいよ本配属先発令の時期になった。その時期までは皆んな、どこの部署に配属になるのかは知らされていなかった。やがて配属先が各自に通知され僕は衛星通信関係の電気設計部署に配属となった。予想範囲とは違っていたが、とりあえず、行きたくないと思っていた部署ではなかったので内心ほっとしたのを覚えている。衛星通信の何たるかなどわかるはずもなかったが国内では電電公社とKDDの2社のみが第一種電気通信事業者の時代であり、衛星通信技術はそんな時代の先端通信技術の一つであったかもしれない。こんな時勢の中、その末席技術者として一歩を踏み出した。配属部署での挨拶をみんなの前で行ったが、少しばかり気負いがあったかもしれない。

配属になった部署は全部で20名くらいの技術課であり、主に衛星通信システムの地上局設備の通信機器の電気設計を行っていた。ここに配属になったことは今から振り返ると、僕の幸運でもあったが、不運でもあったかもしれない。配属になった部署の位置づけを理解するまでにそう長くはかからなかった。とにかく新人であるのでがむしゃらに仕事に取り組んでいた。配属になって一番最初に気になることは、どんな先輩、上司と一緒に仕事をするのか、ということである。直属の上司はNさん。かなり年配で、ぼそぼそしゃべる、少し暗いタイプであった。時々、ニタっとする笑顔の感情が少し読み取りにくかった。こちらは新人であるから配属直後はNさんの指示に従って素直に命令どおり、指示通りの仕事をこなしていた。いわゆる雑用ばかり与えられていたように記憶している。その仕事が嫌いというわけではなかったが、どうも細切れ仕事ばかりで一貫性もなく、まあ一言で言えば少し飽きてきたのは約一ヶ月後であった。僕は思い切ってこの上司のNさんのデスクの所まで行って直言した。「開発設計部署に配属になったのですから、一つまとまった設計の仕事を担当させていただけませんか。雑用ばかりでは面白くありません!」と。

すると、Nさんは「そうか、そんなに早くそう言ってくる奴は少ない。君は大学でデジタル技術をやっていた。この部署にデジタル技術を知っている奴はまだまだ少ない。これからはデジタルの時代だ。君はデジタルをやれ。丁度、ここにマレーシア向けの仕事がある。その中の監視システムの開発を担当する奴を誰にしようかと考えていたところだ。今日から君がその開発設計を担当しろ。」と言ってくれたのである。このNさんの一言で、その日からマレーシアの地上局の監視システムの開発設計業務を担当することになった。その仕事は、衛星通信地上局の様々な機器の状態を集中的に監視・表示するシステムで、マレーシアの顧客から納入要請されていた。技術的な課題としては、今では普通に行われている、カラーディスプレイ画面に、地上局設備の状態表示を「正常」「異常」「保守中」などの色分け表示するものであった。例えは、緑、赤、黄色など色表示で各装置の状態表示をするものであった。それまでは各装置に対応する状態表示ランプで表示していたが装置が複雑化するにしたがって多様で柔軟な表示ができない難点があり、その時からカラーディスプレイモニター(CRT)にグラフィカルに表示する必要があった。それを実現するためには、デジタル技術とマイクロプロセッサ技術が必要であった。

今でこそ、デジタル技術、マイクロプロセッサ、PCなどは一般的であるが当時はまだ、黎明期であり技術者も少なかった。全く居なかったわけではなかったが、その部署に直ぐに担当できる適任者がいなかったのであろう。僕は、このNさんからの指示で、それからというもの新人1年目であるにも拘わらず、製造管理オーダー番号をもらってその開発・製造工程と予算が管理された。このNさんの決断を無謀だと非難する先輩が居たようであったがそんな批判をNさんは蹴散らしていた。兎に角それからというもの僕の1年目の初仕事への奮闘努力が始まるのである。毎日が、必死であった。失敗してその仕事に穴を空けてはならない。失敗は許されない、と毎日気を張って仕事をしていた。直属の上司であるNさんを含めて、その部署には直接にその関係技術を伝授してくれる人はいなかった。僕は毎日、その職場と寮の往復をする毎日、この初仕事の開発業務のことが頭から離れることなかった。毎日毎日その設計をどうしようか、ああしようかと頭の中で悩む毎日だった。そのうちに、胃がきりきり痛むようになった。満腹時はなんともないのであるが空腹になると決まって胃のあたりがきりきりと痛んでくる。後で、医者に尋ねたところ、この症状は明らかに神経性の胃潰瘍か十二指腸潰瘍らしかった。それくらい、毎日その設計業務についてあれこれと悩んでいたのである。

そのマレーシアの監視システムの開発の仕事の日々は充実していた。最初にシステム全体の構想設計を行い、徐々にブレークダウンして詳細設計を固めていく。設計検討が十分でない箇所は実験室で部分試作などを行ってその設計内容を固めていく。最初の構想設計フェーズでは、客先の要求条件を下に関連の文献を調べ、システム全体の構想を固めていった。この中で、自分としてもっともクリティカルな設計箇所はカラーディスプレイ駆動箇所の電気設計であった。この箇所については実験室で大部分を試作してその動作を事前に確かめた。来る日も来る日も、この監視システムの設計に没頭し時間経過も忘れ夜遅くまで専念していた。もう一か所、どうしても自分の頭の中だけでは解決できない設計課題が出てきた。それはマイクロプロセッサ周辺の設計部分であった。現在では、小学生でもパソコンの使いこなす時代であるが、当時は、このパソコンの心臓部であるマイクロププロセッサを部品レベルから利用した回路設計を行う時代であった。当時はインテル社製の8080/8085型番のプロセッサがポピュラーであり、このプロセッサの英文カタログ・データブック、取扱説明書を毎日読みふけって理解を深めていった。とにかく英文データブック、取扱説明書等だけが頼りである。しかし不安であった。一応は理解し机上検討ではこれで良いはず、と自分に言い聞かせても、本当にこれでいいんだろうか、と不安が払拭できていなかった。

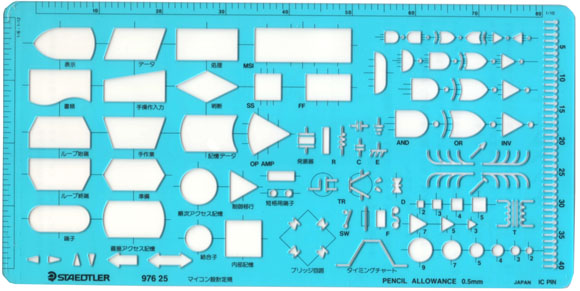

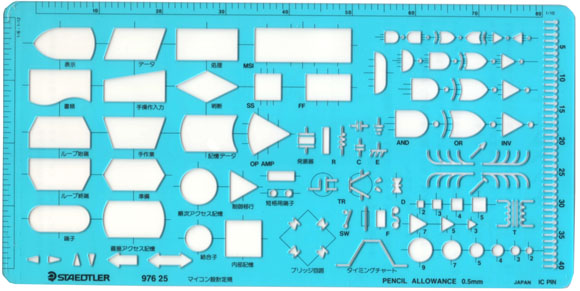

そんな時、自分の所属部署とは違う別の部署でマイクロプロセッサ周辺設計を扱っている部署が有ることを知った。研究部である。この部署は共通的に新技術等を開発検証している部署であった。僕は新人の怖いもの知らずでこの研究部に突入して教えを請いに行った。同期入社の一人がこの部署に配属になっていることを良いことに突撃していったのである。この研究部に居たKさんという人を見つけ出し、この人に矢継ぎ早にあれこれと質問を投げかけた。Kさんはちょっとぶっきらぼうなタイプで、僕の素人っぽい質問に対しても特に嫌な顔もせずに、飄々と答えてくれた。僕はすっかりこのKさんの虜になってしまった。おそらく僕のことを「うるさい、しつこい新人だな」と思っていたのであるが、僕の方はとにかく初めて担当した電気設計の仕事をなんとか成功させたい、と必死なものだからその熱意がKさんには通じたのかもしれない。懇切丁寧に一つ一つ僕の素朴な疑問に答えてくれた。このKさんに教えを請うことでマイクロプロセッサを使った自分の設計について自信を深め少しずつ不安を払拭できるようになっていった。「設計」の具体作業とは、製品を作り上げるための製作図面を詳細に書き上げることであり、一つの製品を作り上げるためにはどんな小さな製品でも沢山の設計図面を書き上げる必要があった。具体的には電気回路図、部品組み立て図、諸元表、プリント基板原図等であったが図面の書き方ルールについては所属部署の先輩諸氏に教わりながら書き上げていった。デジタル回路の図面はやたら回路の線引き作業が多く、その道具は0.5mmシャープペンシルと回路部品シンボルのテンプレート、定規、消しゴム、字消し板のみである。毎夜残業をしても集中して作業を行っているときは時間経過も忘れていた。作業を苦に思ったことはなく充実していた。この監視システムの設計図面は、延べ数100枚になった。そうやって遂にこれらの設計図面を書きあげた。

ここでこの「初仕事」の最も印象的な出来事があった。設計・作成者はこれら設計図面を完成させるとそれら図面を製造ラインに乗せる「出図」工程前に必ず、その設計・作成者とは別の人に、その図面のチェックを依頼し「検認/承認」してもらうという社内規則になっていた。当然、新人である僕もこの規則に沿って検認承認を受けた上で、社内製造プロセスに乗せる必要があった。検認者は、上司であるNさんである。僕は自分なりにこの膨大な図面を再度確認した上でNさんの机にドサッと置いて「Nさん、図面を書き上げましたのでチェックをお願いします。」と申し出た。すると、Nさんはその場では「うん。見ておく。」とか言った。次の日の朝、出社するとNさんが検認承認のサインをした大量の図面が僕の机の上に乗せてあった。Nさんはその設計図面の内容を見た様子も無く、また、僕に詳細に確認レビューすることも無く、ただ単に各図面の検認、承認欄にサインだけを済ませて僕に返したのである。僕は、ものすごい憤りを感じた。新人である僕は、当然ながら設計の内容について不安を持っている。にも拘わらず、実質的な内容の確認もせずにサインだけをするNさんを許せなかった。僕は、Nさんのデスクまでつかつかと行きクレームした。「ちゃんと、設計内容を実質的に確認してください! そうでないと僕は不安で夜も寝られません。」と。しかし、Nさんは、「山崎の設計を信用しているからこれでいいんだ。」といって僕の要請を無視した。僕は怒りが修まらなかった。納得できるチェックをして欲しい、と言い張った。そんなNさんの仕事の進め方を非難した。今考えると若さ故の直情の表現であった。あんまりNさんに執拗にクレームするものだから、Nさんの隣に座っていた別の主任は「山崎は、すごい奴だな。あのNさん相手にズバズバ言えるんだから。」と変な感心をしていた。僕はNさんをやり込めることが目的ではなかった。単に、新人の不安を払拭するチェックをして欲しいという気持ちだけだったのである。

ここでこの「初仕事」の最も印象的な出来事があった。設計・作成者はこれら設計図面を完成させるとそれら図面を製造ラインに乗せる「出図」工程前に必ず、その設計・作成者とは別の人に、その図面のチェックを依頼し「検認/承認」してもらうという社内規則になっていた。当然、新人である僕もこの規則に沿って検認承認を受けた上で、社内製造プロセスに乗せる必要があった。検認者は、上司であるNさんである。僕は自分なりにこの膨大な図面を再度確認した上でNさんの机にドサッと置いて「Nさん、図面を書き上げましたのでチェックをお願いします。」と申し出た。すると、Nさんはその場では「うん。見ておく。」とか言った。次の日の朝、出社するとNさんが検認承認のサインをした大量の図面が僕の机の上に乗せてあった。Nさんはその設計図面の内容を見た様子も無く、また、僕に詳細に確認レビューすることも無く、ただ単に各図面の検認、承認欄にサインだけを済ませて僕に返したのである。僕は、ものすごい憤りを感じた。新人である僕は、当然ながら設計の内容について不安を持っている。にも拘わらず、実質的な内容の確認もせずにサインだけをするNさんを許せなかった。僕は、Nさんのデスクまでつかつかと行きクレームした。「ちゃんと、設計内容を実質的に確認してください! そうでないと僕は不安で夜も寝られません。」と。しかし、Nさんは、「山崎の設計を信用しているからこれでいいんだ。」といって僕の要請を無視した。僕は怒りが修まらなかった。納得できるチェックをして欲しい、と言い張った。そんなNさんの仕事の進め方を非難した。今考えると若さ故の直情の表現であった。あんまりNさんに執拗にクレームするものだから、Nさんの隣に座っていた別の主任は「山崎は、すごい奴だな。あのNさん相手にズバズバ言えるんだから。」と変な感心をしていた。僕はNさんをやり込めることが目的ではなかった。単に、新人の不安を払拭するチェックをして欲しいという気持ちだけだったのである。

そんなNさんと僕のやり取りを横目でみていた同じグループのIさんは、僕にこういった。「山崎、お前が設計した複雑な図面内容についてNさんに完全なチェックを求めても無理だよ。結局のところ大部分は設計者本人を信用することで仕事を回すしかないんだよ。でも君が不安である気持ちはよく理解できる。接続図/回路図の内容は設計者本人以外、僕にも理解できない。実質的には君の設計を信用するしかない。でもプリント基板設計図のチェックは僕が手伝ってやることができる。今、僕も別の仕事で忙しいが、明日から数日間、始業の1時間前に早く会社に出て来い。一緒にプリント基板設計図をチェックしてやる。」と言ってくれたのである。次の日から、始業前の早朝7時に会社に出社しIさんとプリント基板設計図のチェックを行った。今ではCADなどのコンピュータ画面上で一瞬にできるチェック作業は、当時はすべて手作業であった。プリント基板設計図は回路図の配線部分をプリント配線するための基板設計原図で、接続図と部品配置図に対応して、表裏にそれぞれ赤と黒の鉛筆で配線設計してある。この設計図面を基にしてプリント基板が製作されるので、この設計図面の中にミスがあると、その後の下流の製造工程、検査工程に重大な支障、修正作業がでるだけでなく、最悪は作り直しすることになる場合もある。この図面の段階で設計者のミスを極力、排除しておく必要があった。僕は、Iさんとその赤黒の図面を配線一本ずつ交互に読み上げながら、回路図通り、配線設計されているかをチェックした。そんなに大きな基板ではなかったが10枚程度あったのでチェックに1週間程度を要した。こんなIさんとのチェック作業をやり終えて、僕も納得した上でそれらの図面を出図工程に流すことができた。Iさんが言うように回路設計図そのものが間違っていたらどうしようもないが、少なくともプリント基板設計での間違いは最小限に食い止めることが出来たはずであった。上司のNさんにクレームをした直後のIさんの言葉と協同チェック作業の対応は不安を持った部下へ対処方法、上司として採るべき姿の一端をを教えてくれたような気がした。部下の不安を取り除くにはどうすればよいかを示唆した言動だった。

そんなこんなの必死の出図作業のを終え、ようやく一段落した。しばらくして、直属上司のNさんは、東京の本社の方へ異動していった。Nさんの後任として、Iさんが直属の上司となった。

その後2、3ヶ月程経って僕の書いた図面にしたがって製作された真新しい監視システム装置が一式、品質管理部門に組み上がってきた。自分が描いた図面にしたがって真新しいプリント基板に電気回路部品のICやコンデンサ、抵抗などの電子部品がきれいに配置されハンダ実装された装置を見たとき「ああ、これが、僕の初仕事で設計した装置なんだ。」と。素直に感嘆した。ただ、この時点では単に、製品が組み立てられただけで、正常に電気的に動作するか、設計者の意図どおり機能するかは別問題であった。そこからは検査・品質管理部門での確認検査作業であった。この作業を担当してくれたのは、僕とはかなり年が離れていたKSさんというおじさんであった。最新のマイクロプロセッサ技術については別の仕事で検査経験があった。僕は設計者として一緒にこの検査業務を行った。KSさんは研究部のKさん同様、ぶっきらぼうなおじさんタイプで、どうも自分はこのタイプに惹かれる性格らしい。ぶっきらぼうの中に暖かさを感じたからである。KSさんとペアでこの装置の各検査項目を確認し不具合点を見つけると一個ずつ修正していった。時には先生である研究部のKさんにマイクロプロセッサの周辺について再度教えを請いながら、その製品の完成度を高めていったのである。設計者である僕は、自分の担当の設計の中でどこにクリティカルな部分があり、不安要素がどこなのかが分かっていた。その最も不安な箇所の機能、動作が確認されるまでは、やはり胃が痛むのである。でもやがてその瞬間が到来した。

KSさんと一緒に検査作業が進み、その不安を一掃する「瞬間」を迎えることができた。カラーディスプレイの画面に意味の無い文字キャラクターがカラフルに、そうあのイタリア「ミッソーニ」のデザインの様に七色の英数字キャラクターがディスプレイ画面上にランダムに表示されたその瞬間、僕はこの装置の開発設計の山を越えたと確信できた。その瞬間の感動を今も鮮明に思い出すことができるが、その瞬間には自然と目に涙が滲んだのを記憶している。Kさん、Iさん、KSさんと何人かの周辺の人に支えられながら、僕は新人技術者としての初仕事の達成を確信して「ほっ」としたのである。「ああ、これで、初めて任された重要な仕事に穴を空けずに済んだ。」と。その日の夜は、寮の部屋でその感動に浸ってなかなか眠れなかった。その後、システムの完成まではまだ多くの業務が残っていた。マイクロプロセッサの動作を制御するプログラム作成の作業がその殆どであったが、これについては何ら不安はなかった。プログラムであるので何回もやり直しが出来るし時間も十分残っていた。やがて完成したこのマレーシア向け監視システムは、入社2年目の春に船積み出荷され、マラッカ海峡に面したマレーシアのメラッカ市の衛星通信地上局に設置された。出荷時にこのシステムの設計担当者としてマレーシアに海外出張してもらうかも知れない、とプロジェクトマネージャーから言われていたが、結局、僕ははこの時海外出張することはなかった。後年それから約9年後、同局に別の通信端局装置を納入した際に、このメラッカ市の地球局へ海外出張する機会を得た。この時は、通信端局装置のトレーナー(講師)として派遣されたのであったが、その通信端局装置よりも、9年前の「初仕事」として納入した「監視システム」に再会して、何年ぶりかの我が子に会うように感動を覚えた。入社一年目の奮闘努力の記憶がその時は蘇り、9年間、顧客の地球局で正常に稼動していることを知り感激し、また一人で目に涙を潤ませていた。

KSさんと一緒に検査作業が進み、その不安を一掃する「瞬間」を迎えることができた。カラーディスプレイの画面に意味の無い文字キャラクターがカラフルに、そうあのイタリア「ミッソーニ」のデザインの様に七色の英数字キャラクターがディスプレイ画面上にランダムに表示されたその瞬間、僕はこの装置の開発設計の山を越えたと確信できた。その瞬間の感動を今も鮮明に思い出すことができるが、その瞬間には自然と目に涙が滲んだのを記憶している。Kさん、Iさん、KSさんと何人かの周辺の人に支えられながら、僕は新人技術者としての初仕事の達成を確信して「ほっ」としたのである。「ああ、これで、初めて任された重要な仕事に穴を空けずに済んだ。」と。その日の夜は、寮の部屋でその感動に浸ってなかなか眠れなかった。その後、システムの完成まではまだ多くの業務が残っていた。マイクロプロセッサの動作を制御するプログラム作成の作業がその殆どであったが、これについては何ら不安はなかった。プログラムであるので何回もやり直しが出来るし時間も十分残っていた。やがて完成したこのマレーシア向け監視システムは、入社2年目の春に船積み出荷され、マラッカ海峡に面したマレーシアのメラッカ市の衛星通信地上局に設置された。出荷時にこのシステムの設計担当者としてマレーシアに海外出張してもらうかも知れない、とプロジェクトマネージャーから言われていたが、結局、僕ははこの時海外出張することはなかった。後年それから約9年後、同局に別の通信端局装置を納入した際に、このメラッカ市の地球局へ海外出張する機会を得た。この時は、通信端局装置のトレーナー(講師)として派遣されたのであったが、その通信端局装置よりも、9年前の「初仕事」として納入した「監視システム」に再会して、何年ぶりかの我が子に会うように感動を覚えた。入社一年目の奮闘努力の記憶がその時は蘇り、9年間、顧客の地球局で正常に稼動していることを知り感激し、また一人で目に涙を潤ませていた。

学生生活を経て社会人一年目の「初仕事」。僕にとっては電気設計エンジニアとして初めての設計業務であったが、一人では仕事ができないこと、数々の先輩に支えられながら仕事をこなすことをこの一年目の初仕事で体験し学習した。また、この仕事を通して、会社にはいろいろとな人がいて必ずしも自分に利する人ばかりではないことも学習した。ただ、一生懸命やっていれば、何とかなる、問題解決の道は開けてくることも学習できた。「窮すれば通ず。」という諺があるが本当にそうだなと感じたことも何回かあった。

最後にNさんのことである。Nさんに僕の「初仕事」の完成の姿を見てもらう前に東京本社へ異動されてしまい、その後直接会話を交わすことはなかった。僕は、その初仕事の完成を誰よりもNさんに知って欲しかった。新入社員として配属されて一ヶ月程度でNさんに「まとまった開発設計の仕事をさせてください。」と生意気にも直言し、そんな我儘な僕の要望に対して「これからはデジタルの時代だ。ここにそのデジタル技術を使う開発の仕事がある。今日からこの仕事を担当しろ。」と、即座に応えてくれたあの時のNさんの英断に僕は心から感謝している。あの時のNさんの決断が無ければ、その電機メーカーでのいくつもの開発設計の実績も、またその後他社に移ってからの業務実績も存在しなかったかもしれない。Nさんはその後、逝去された。合掌。■(平成14年10月11日新幹線の中で記)

ここでこの「初仕事」の最も印象的な出来事があった。設計・作成者はこれら設計図面を完成させるとそれら図面を製造ラインに乗せる「出図」工程前に必ず、その設計・作成者とは別の人に、その図面のチェックを依頼し「検認/承認」してもらうという社内規則になっていた。当然、新人である僕もこの規則に沿って検認承認を受けた上で、社内製造プロセスに乗せる必要があった。検認者は、上司であるNさんである。僕は自分なりにこの膨大な図面を再度確認した上でNさんの机にドサッと置いて「Nさん、図面を書き上げましたのでチェックをお願いします。」と申し出た。すると、Nさんはその場では「うん。見ておく。」とか言った。次の日の朝、出社するとNさんが検認承認のサインをした大量の図面が僕の机の上に乗せてあった。Nさんはその設計図面の内容を見た様子も無く、また、僕に詳細に確認レビューすることも無く、ただ単に各図面の検認、承認欄にサインだけを済ませて僕に返したのである。僕は、ものすごい憤りを感じた。新人である僕は、当然ながら設計の内容について不安を持っている。にも拘わらず、実質的な内容の確認もせずにサインだけをするNさんを許せなかった。僕は、Nさんのデスクまでつかつかと行きクレームした。「ちゃんと、設計内容を実質的に確認してください! そうでないと僕は不安で夜も寝られません。」と。しかし、Nさんは、「山崎の設計を信用しているからこれでいいんだ。」といって僕の要請を無視した。僕は怒りが修まらなかった。納得できるチェックをして欲しい、と言い張った。そんなNさんの仕事の進め方を非難した。今考えると若さ故の直情の表現であった。あんまりNさんに執拗にクレームするものだから、Nさんの隣に座っていた別の主任は「山崎は、すごい奴だな。あのNさん相手にズバズバ言えるんだから。」と変な感心をしていた。僕はNさんをやり込めることが目的ではなかった。単に、新人の不安を払拭するチェックをして欲しいという気持ちだけだったのである。

ここでこの「初仕事」の最も印象的な出来事があった。設計・作成者はこれら設計図面を完成させるとそれら図面を製造ラインに乗せる「出図」工程前に必ず、その設計・作成者とは別の人に、その図面のチェックを依頼し「検認/承認」してもらうという社内規則になっていた。当然、新人である僕もこの規則に沿って検認承認を受けた上で、社内製造プロセスに乗せる必要があった。検認者は、上司であるNさんである。僕は自分なりにこの膨大な図面を再度確認した上でNさんの机にドサッと置いて「Nさん、図面を書き上げましたのでチェックをお願いします。」と申し出た。すると、Nさんはその場では「うん。見ておく。」とか言った。次の日の朝、出社するとNさんが検認承認のサインをした大量の図面が僕の机の上に乗せてあった。Nさんはその設計図面の内容を見た様子も無く、また、僕に詳細に確認レビューすることも無く、ただ単に各図面の検認、承認欄にサインだけを済ませて僕に返したのである。僕は、ものすごい憤りを感じた。新人である僕は、当然ながら設計の内容について不安を持っている。にも拘わらず、実質的な内容の確認もせずにサインだけをするNさんを許せなかった。僕は、Nさんのデスクまでつかつかと行きクレームした。「ちゃんと、設計内容を実質的に確認してください! そうでないと僕は不安で夜も寝られません。」と。しかし、Nさんは、「山崎の設計を信用しているからこれでいいんだ。」といって僕の要請を無視した。僕は怒りが修まらなかった。納得できるチェックをして欲しい、と言い張った。そんなNさんの仕事の進め方を非難した。今考えると若さ故の直情の表現であった。あんまりNさんに執拗にクレームするものだから、Nさんの隣に座っていた別の主任は「山崎は、すごい奴だな。あのNさん相手にズバズバ言えるんだから。」と変な感心をしていた。僕はNさんをやり込めることが目的ではなかった。単に、新人の不安を払拭するチェックをして欲しいという気持ちだけだったのである。

KSさんと一緒に検査作業が進み、その不安を一掃する「瞬間」を迎えることができた。カラーディスプレイの画面に意味の無い文字キャラクターがカラフルに、そうあのイタリア「ミッソーニ」のデザインの様に七色の英数字キャラクターがディスプレイ画面上にランダムに表示されたその瞬間、僕はこの装置の開発設計の山を越えたと確信できた。その瞬間の感動を今も鮮明に思い出すことができるが、その瞬間には自然と目に涙が滲んだのを記憶している。Kさん、Iさん、KSさんと何人かの周辺の人に支えられながら、僕は新人技術者としての初仕事の達成を確信して「ほっ」としたのである。「ああ、これで、初めて任された重要な仕事に穴を空けずに済んだ。」と。その日の夜は、寮の部屋でその感動に浸ってなかなか眠れなかった。その後、システムの完成まではまだ多くの業務が残っていた。マイクロプロセッサの動作を制御するプログラム作成の作業がその殆どであったが、これについては何ら不安はなかった。プログラムであるので何回もやり直しが出来るし時間も十分残っていた。やがて完成したこのマレーシア向け監視システムは、入社2年目の春に船積み出荷され、マラッカ海峡に面したマレーシアのメラッカ市の衛星通信地上局に設置された。出荷時にこのシステムの設計担当者としてマレーシアに海外出張してもらうかも知れない、とプロジェクトマネージャーから言われていたが、結局、僕ははこの時海外出張することはなかった。後年それから約9年後、同局に別の通信端局装置を納入した際に、このメラッカ市の地球局へ海外出張する機会を得た。この時は、通信端局装置のトレーナー(講師)として派遣されたのであったが、その通信端局装置よりも、9年前の「初仕事」として納入した「監視システム」に再会して、何年ぶりかの我が子に会うように感動を覚えた。入社一年目の奮闘努力の記憶がその時は蘇り、9年間、顧客の地球局で正常に稼動していることを知り感激し、また一人で目に涙を潤ませていた。

KSさんと一緒に検査作業が進み、その不安を一掃する「瞬間」を迎えることができた。カラーディスプレイの画面に意味の無い文字キャラクターがカラフルに、そうあのイタリア「ミッソーニ」のデザインの様に七色の英数字キャラクターがディスプレイ画面上にランダムに表示されたその瞬間、僕はこの装置の開発設計の山を越えたと確信できた。その瞬間の感動を今も鮮明に思い出すことができるが、その瞬間には自然と目に涙が滲んだのを記憶している。Kさん、Iさん、KSさんと何人かの周辺の人に支えられながら、僕は新人技術者としての初仕事の達成を確信して「ほっ」としたのである。「ああ、これで、初めて任された重要な仕事に穴を空けずに済んだ。」と。その日の夜は、寮の部屋でその感動に浸ってなかなか眠れなかった。その後、システムの完成まではまだ多くの業務が残っていた。マイクロプロセッサの動作を制御するプログラム作成の作業がその殆どであったが、これについては何ら不安はなかった。プログラムであるので何回もやり直しが出来るし時間も十分残っていた。やがて完成したこのマレーシア向け監視システムは、入社2年目の春に船積み出荷され、マラッカ海峡に面したマレーシアのメラッカ市の衛星通信地上局に設置された。出荷時にこのシステムの設計担当者としてマレーシアに海外出張してもらうかも知れない、とプロジェクトマネージャーから言われていたが、結局、僕ははこの時海外出張することはなかった。後年それから約9年後、同局に別の通信端局装置を納入した際に、このメラッカ市の地球局へ海外出張する機会を得た。この時は、通信端局装置のトレーナー(講師)として派遣されたのであったが、その通信端局装置よりも、9年前の「初仕事」として納入した「監視システム」に再会して、何年ぶりかの我が子に会うように感動を覚えた。入社一年目の奮闘努力の記憶がその時は蘇り、9年間、顧客の地球局で正常に稼動していることを知り感激し、また一人で目に涙を潤ませていた。