かつてのNHKテレビの人気番組「プロジェクトX(挑戦者たち)」。国井キャスターと膳場キャスターのややデフォルメ気味の主人公達の紹介にも飽きが来なかったのは何故だろう。それまでのNHK番組にはタブー視されていた民間ブランドを堂々と顕にして褒めちぎることに躊躇しなかったことが当時のNHK番組としては新鮮味があったからであろうか。何と言ってもその人気の原因は、市井の主人公達が、度重なる困難や失敗にもめげずに、ひたむきに地道な努力を重ね、やがて成功を勝ち取るという物語に、多くの視聴者は自分自身の持つ経験に重ね合わせてその番組を見ていることがその人気の源泉であったのかもしれない。私もこの番組をよく視聴したものだ。かつて電機メーカーに勤務していたこともあり、自分の物造りの経験と照らし合わせて共感する場面がいくつもあったからであろう。この稿ではささやかな「私のプロジェクトX」を紹介する。田口トモロヲ氏になったつもりで読んでいただければ幸いである。

入社して3年目頃から、そのプロジェクトは始まった。当時私は、総合電機メーカーM社に勤務し、衛星通信システムの地上局通信設備の開発・設計を担当する1エンジニアであった。学生生活を卒業して入社3年目となりそれなりに張り切っていた時代である。衛星通信システムの顧客は国内では電電公社と国際通信事業者のK社のみが第一種電気通信事業者の時代であり、海外では1国1通信キャリアの時代であった。国内の通信機器メーカーは電電ファミリーと言われていたN、F、O、H社が市場シェアの大部分を握っており、衛星通信システム市場でもN社が第一人者であったが、M社も商談がある度にN社と鎬を削っていた。そんな折、K社から国際衛星通信のインテルサット(注1)標準局に新しく導入される新方式デジタル衛星通信システムTDMA/DSI (注2)の開発話が持ち上がった。それまでの衛星回線を用いた国際基幹電話回線はアナログ方式が主流であったが、アナログからデジタル化への技術パラダイムシフトの波は国際衛星通信分野にも及んできたのである。M社は直径30m級の大型アンテナ市場では優位性を保っていたが、その他の通信設備では常にN社優位の市場であった。

この新しいデジタル衛星通信方式に移行する機会に、何としてもN社に勝ち抜くことがM社の至上命題であった。そんな状況の中、K社は研究所の無線研究室が中心となってN社とM社の両社にほぼ同じ要求仕様に基づき互いに競わせる形でこの新しいデジタル通信システムのプロトタイプ機を開発させて、相互接続性の検証やこのシステムに関するインテルサット仕様そのものの妥当性を検証するという大型実験プロジェクトを始めていたのである。実験とは言え、実際に山口市と浜田市にその衛星実験設備を設置し、インド洋上のインテルサット衛星中継器を一定期間借用し、エンド・エンドでの通信実験を行なうという本格的なものであった。当然ながら、この実験プロジェクトで開発された装置性能の優劣結果は、実験後に予定されていた商用システムの発注メーカーの選定作業に大きな影響があることになっていた。

M社では、この実験プロジェクトに対応するために、私が当時所属していた衛星通信部署と研究部署が中心となって開発チームが組織された。私の担当分野は、新方式装置の各種デジタル回路部分の開発設計と、この衛星通信システム独特の同期制御方式に対しマイクロプロセッサを用いた同期制御方式を開発することであった。設計作業は、膨大な設計図面作成から始まり、製造工程を経てやがて組みあがった装置・システムを前にして、根気の要るマイクロプロセッサプログラムのデバッグ作業が始まっていた。当然ながら複雑かつ膨大な論理の積み上げで構成されたこの新通信システムのデバッグ作業は一筋縄では完了しそうになかった。実験用に予定されていた衛星回線の借用期間が間近に迫るにつれて工場内での必死のデバッグ作業は連日の深夜作業に及んでいたが、まだまだ完成したと言える状況ではなかった。やがてK社から、「デバッグ作業は現地の島根県浜田市で実験装置の設置工事作業と並行して行なうように。」と指示が来た。要するに、未完成の装置のまま一旦工場出荷し、その「付属品」として我われ開発設計者が現地まで赴くことを意味していた。そうするしかなかった。

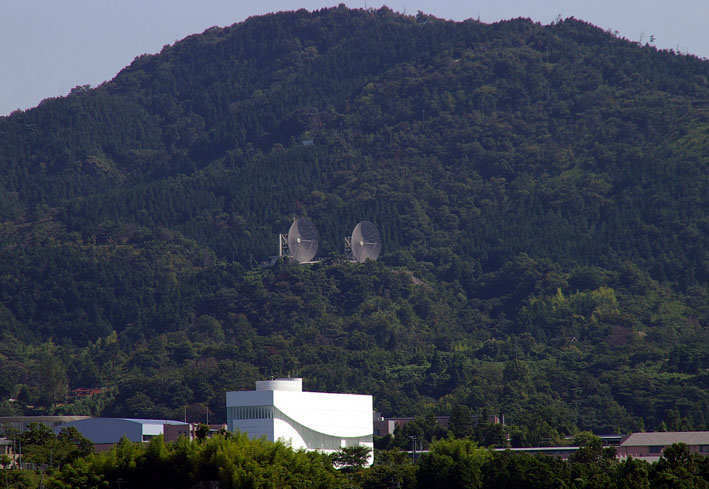

実験設備が設置されたのは浜田市南側の小高い山、三階山の中腹にある、韓国の釜山市と対向したK社の国際OH回線中継所(注3)の敷地内であった。この場所にM社の実験用衛星地球局が設置された。実験装置の設置工事作業が完了すると私は同僚と共に、中断していたデバッグ作業をその現地で再開した。現地デバッグ作業でも再び連日深夜に及んでいた。当時の国際通信の世界ではインテルサットを舞台にしてABK連合(AT&T, BT, K社)がリードしている時代であり、K社の技術担当者の方々も我われ装置開発を担当した通信機器メーカーのエンジニアも互いの立場を超え、この新方式のデジタル通信システムについて世界に先駆けてその通信装置を開発・完成させて、インテルサット仕様の正当性を証明することへの使命感に燃えてその連日の作業に打ち込んでいたのである。

そんなこんなでようやく、その実験装置のデバッグ作業を完了させることができた。K社山口局に設置された、もう一つのN社製実験装置と共にインテルサット衛星を用いた検証実験は成功裏に終了することができた。このことは直ちにワシントンDCのインテルサット本部にレポートされた。そしてこの実験成功が一因ともなって、その後のK社の商用サービス用の新方式デジタル衛星通信システムの受注競争の勝利をM社にもたらす事ができた。私はその商用システム開発プロジェクトにも一人のエンジニアとして引き続き開発を担当し、商用システムを無事納入完了させることができた。K社は、この装置による基幹デジタル電話回線による商用サービスを世界に先駆けて開始した。M社では開発したこの装置を欧州諸国やマレーシアなどの顧客通信キャリアにも出荷し、またこの時に開発された技術はその後この光海底ケーブル回線にも用いられる、更に新しい通信システムの開発にも繋がり、その後の国際通信市場で一定の役割を果たす装置を市場に送り出すことにも繋がっていった。

この頃から、光ファイバ技術による光通信大容量化と長距離化技術の進展により国際通信は衛星回線から光海底ケーブル回線の時代へと移行が進み「衛星から光へ」とその花形通信方式が変遷していった。衛星通信の役割の変化と共に、各社で衛星通信技術を担当していた数多くの技術者達は光通信関係の他、今や華々しく花開いている携帯電話事業分野にその培われた技術を生かすようになっていった。K社内でも例外ではなく、昔は衛星通信関係が花形部署であったが今や光海底ケーブル通信が国際通信システムの主役になっているのは言うまでもない。

浜田市での衛星実証実験のその当時から10数年が経過した年、その当時の新方式デジタル衛星通信システム開発を一緒に担当したK社の技術者の方々と懇親会を催す機会あった。その席で、K社の方から「山崎さん達メーカー技術者の方々に苦労して造っていただいたそのデジタル通信システムは、運んでいる通信トラヒック回線は極端に少なくなりましたけれど、10数年経った今でもアフリカ諸国の対地向けに健在に稼動していますよ。」と教えて頂いた時、何とも言えない技術者冥利に尽きる喜びが込み上げて心の中で一人感激していたのであった。・・・・・・・。

以上が私のささやかな「プロジェクトX」である。当時それなりの使命感と情熱に燃え、体力も気力も充実し連日の深夜作業や休日作業にも何の苦にもならなかった。自分の担当する設計箇所に手ぬかりは無いかと細心の注意を払い、またデバッグ作業時には貧弱なデバッグツールや測定器類しか無い時代に必死にそのデバッグ作業の方法そのものを寝食忘れて考え抜いていた。多くの同僚先輩の助力を借りて、チームワークの大切さや人付き合いの重要さなどもこの開発プロジェクトの一員であった時代に多くの事を学ぶことができたと今でも信じている。物造りを担当する技術者はすべてそうかもしれないが、造り上げた時の達成感を無償の喜びとして味わうためにひたすら地道な仕事に打ち込めるのかもしれない。

最後にこの開発作業に携わったK社研究所のKGさんのことに触れたい。KGさんは、K社サイドの技術者であるから当然ながら新装置開発の仕様を策定し開発メーカー技術者をリードする立場であり、インテルサット仕様策定の責任者の一人でもあった。偶然にもKGさんは私の当時の上司と大学時代が同級生であった。何回かM社で仕様打ち合わせ会合があったとき、KGさんとその上司の間のやりとりと態度を見ていたとき、その双方の立場は発注側と受注側の180度異なる立場であったが、元同級生であったことを微塵も態度に出すことなくその会話はいつも淡々としてその立場を守ったものであった。私の目からはあまりにもその対応の全てがよそよそしいものだったので、たまたまKGさんと立ち話をした際に、「上司とは大学の同級生だったのに、どうしてそんな風にできるんでしょうね。同じような立場になったとしたら、私にはとても同じ態度ができる自信はありません。」とKGさんに尋ねた。するとKGさんは「その立場になったら山崎さんにもきっとできますよ。」と話してくれた。

浜田中継所での連日の深夜に及ぶデバッグ作業を行っていたときもKGさんはこの深夜作業に付き合ってくれた。我われの深夜デバッグ作業に不足の一つも言うこともなく付き合ってくれたばかりか、深夜に夜食ラーメンのサービスまでしてもらったことが有った。KGさんのこの夜食ラーメンの突然の差し入れには同僚とともに感激が相乗してか、その味は他のどんなご馳走よりも美味しく感じられたものだった。 深夜作業の合間に一息入れるとき、三階山の中腹にあったその浜田国際中継所の前庭から浜田港沖合を見下ろすことが何回かあった。イカ釣り船の漁火が初秋の澄み切った空気の中でダイヤモンドダストを散りばめたようにキラキラと美しく光っていた光景が今でも目に焼き付いている。■(平成16年4月16日記)

(参考)

注1: インテルサット(Intelsat): International Telecommunication Satellite Organizationの略。国際電気通信衛星機構。国際的な商業衛星通信網の確立を目的に1964年に設立された組織。衛星通信の企画、開発、建設及び運用を行う組織。ワシントンDCに本部。当初は国連の下部機関であったが現在は民営。

注2: TDMA/DSI : Time Division Multiple Access/Digital Speech Interporation の略。TDMAは 時分割多重アクセス方式。 DSIはデジタル音声挿入方式の略。音声通話の性質を利用し伝送路の利用効率を2〜2.5倍にする方式

注3: OH回線 : Over the Horizon communication の略。見通し外通信回線。電波の散乱現象や

回折現象を利用して見通しの無い対地間でも通信できる方式