生まれ故郷、北近江の地にある実家の周りはその殆どが農家であった。どの家も先祖から受け継いだ田んぼを守って米つくりに専念していた。大した現金収入は生まなかったのかもしれないが、その先祖伝来の土地を守りその仕事に誇りを持っていた。一粒でも収穫量を増やすことに競いあっていた。当時はまだ小型コンバインなどの機械化が十分に進んでいなく、秋になると一面に黄金色に色づいた田んぼの稲刈り作業の時期はどの農家も活気に満ち溢れる時期であった。一家総出で稲刈り作業、脱穀作業、乾燥作業そして籾摺り作業に精を出し。その後、米を俵詰めして農協への出荷作業、と一連の米を巡る農作業は手が掛かり重労働の連続でもあった。

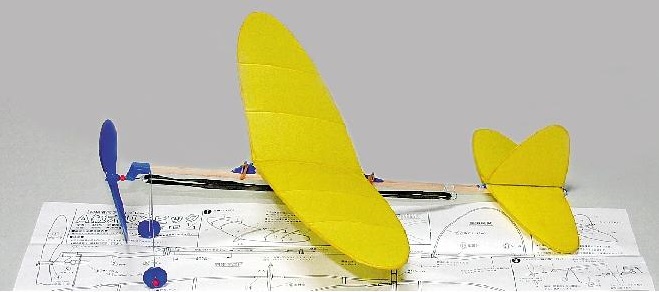

そんな一連の秋の収穫作業が終わると、農家にはようやく一年中でほんの短い、束の間の安息の時期を迎えるのである。綺麗に刈り取られた一面の田んぼは見渡すかぎり広々として、小学生の格好の遊び場と化すのである。毎日学校から帰ると、その広々とした田んぼで泥んこになりながら学友と共に野球などに興じていた。そんな頃、男の子が夢中になることの一つに「模型飛行機」があった。それは代々引き継がれた、男の子の秋の遊びでもあった。ゴムを動力源とするプロペラ付きの模型飛行機をつくり、その自作の模型飛行機を一面に刈り取られた広い田んぼを使って、空高く飛ばすことは男の子のロマンであったのであろうか。如何に空高く、如何に滞空時間を長く保つ模型飛行機を作るかを競い合っていた。その模型飛行機つくりは、材料だけがキットになった50cmくらい細長い袋詰めの1セットで100円〜200円くらいの価格で近くの店で売られていた。当時の子供の小遣い銭から比較すると少々高い買い物であったが、秋になると男の子の人気商品だった。

セットになっているといっても簡単には組み立てられなかった。いや組み立てるだけはなんとか出来たとしても、空高く、且つ長い滞空時間で飛ばない飛行機ではダメなのである。胴体の木材を小刀とサンドペーパーで入念に削り、適度に軽くする必要があった。また、曲げ竹ひごとニューム管を繋ぎ合わせて組み立てる、その主翼と尾翼の骨組みと、極薄い貼り紙で形成される翼は、その形状が微妙に飛行性能に影響を与えるのである。科学的分析データは全く無い。兄弟や学友、先輩などから引き継がれる経験的な情報だけを頼りにして自分自身の飛行機の形を決めていくのである。そんな風にして秋になると、殆どの男の子は、この模型飛行機つくりに専念した。

この自作の模型飛行機を持ち寄って「模型飛行機競技大会」が開催された。私が通っていた小学校の教頭であった伊吹先生は模型飛行機作りの「名人」で、そのためか毎年秋になると運動場を会場にして模型飛行機大会を開催してくれた。 5年生か6年生の時、私もその競技大会に参加した。その競技大会を目指して自分の手作り模型飛行機の飛行時間を測り、準備を行っていた。が、もう一つ滞空時間が伸びなかった。私の模型飛行機作りの「先生」は高校生だった兄である。兄は私の飛行機を「ちょっと調整してやる。」と手にとって、その飛行機の前方から片目をつむり主翼の傾きをチェックしてくれた。微妙に主翼の竹ひごの繋ぎにあるニューム管の曲げを調整しながら主翼の傾きを調整してくれたのだ。すると、どうであろう、確にその後のその飛行機の滞空時間は伸びたのである。さていよいよ伊吹先生主催の模型飛行機競技大会の本番日に臨んだ。参加者の男の子達は自分の飛行機で各自2回の試技を行い、何分何秒の滞空時間を稼いだかを競う競技大会であった。私は1回目の試技で最高の滞空時間を稼いだのを記憶している。2回の試技合計での優勝にはならなかったが、試技一回分で滞空時間では最長時間、1分44秒を記録した。風に上手く乗ったからであろう。

真っ青の空に米粒のように高く飛ぶ模型飛行機。広い田んぼから見上げ、模型飛行機が飛んでいく方向に追いかけ、興奮していたあの日々は秋の稲穂と色と共にいつまでも記憶に残る。■(平成15年1月29日ストックホルムホテルにて記)